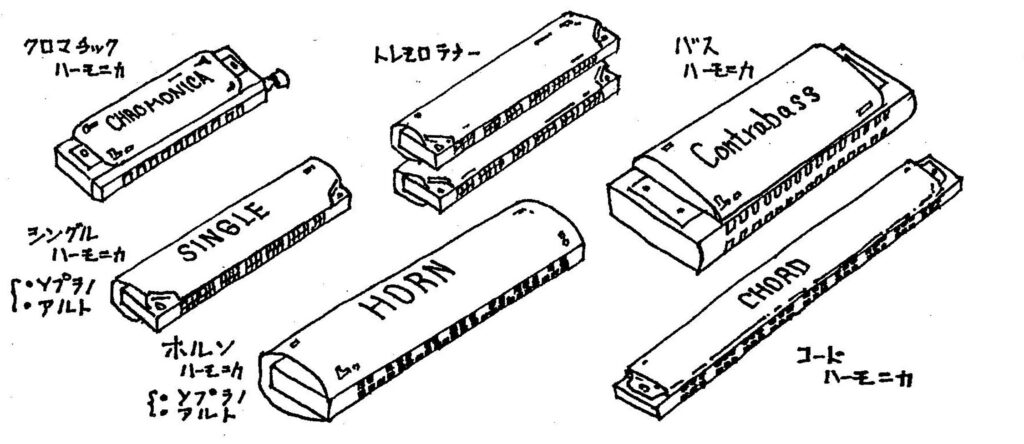

ハーモニカ紹介

<ソプラノ・シングル> ふつうのハーモニカです。誰にでも簡単に吹けます。しかしほとんどがメロディー担当ですから、かなり難解なテクニックを要することがあります。とにかくきれいに吹くこと。“キーン”と金属的な音はあきません。ビブラートのかけ方が大事です。時にはバイオリンのように、時にはトランペットのように。 演奏者によっても、またその時の心の持ち方で音色も変わってしまいます。やっぱり花のソプシンなのです。でも難を言えばよくこわれること。ミの音がレの音と同じくらいになるのはしょっちゅうなのです。演奏会の度に買い替えなくてはならないくらいです。けっして安くつきませんよ。

<アルト シングル> ソプシンより一オクターブ低い音域で構成されています。 曲の中では全音符が多いけれど、ビブラートを利かしながら中低音の甘い音色を出すには、かなりのテクニックがいります。 その甘美な音色、リードのひびきは聞く人を魅了します。ところがふつうに吹いては同じパートの先輩から「音が小さい!」とどなられ、大きく吹けば指揮者に「うるさい!」と言われる肩身のせまい パートでもあります。 後輩達よ、がんばれ。

<ソプラノ・ホルン> 一見、ウサギがかじったトウモロコシのような形をしており、女の子には気の毒なくらいの重量級大型ハーモニカです。その姿に反して音色はやさしく、シングルにありがちな金属音が全くない、丸いまろやかな音が出ます。演奏法は吹くだけ。吸っても音が出ません。それだけとなりの音と混らないよう吹くのが大変だとか。音域はソプシンと同じで、「シェルブールの雨傘」でその本領を発揮しました。

<アルト・ホルン> これこそ本当に女性に気の毒な楽器です。ソプホンより一オクターブ低い音域で構成され、リード板がさらに厚くなり、その重さは超重量級。か細き腕では支えるのがやっとです。演奏法はソプホンと同じく吹くだけで、ふつうの楽団でいうならば、ブラスセクションの役割を果たすことが多いです。 そのためラテン的な曲になると16分音符が連続して要求され大変です。「チャチャチャフラメンコ」「カリブの白い砂」「タカタカタ」 等は地獄の苦しみでした。

<トレモロ・テナー> C調のハーモニカとC#調のハーモニカの2本より構成され、その2本を同時に持って吹きこなす。音域はアルトシングルと同じだが、1人であたかも2人同時に吹いているかのような柔らかいトレモロのかかった音色が得られる。テクニック的には半音階一つやるにも2本のハーモニカをカタカタ動かしてやらねばならず、 相当なものが求められるが、不思議と人に恵まれ(?)アルトシングルより早い楽譜も楽々こなしていた。(??)見かけ上ハーモニカを華麗にあやつっているため、常に指揮者の前の一番目立つ所に位置し、音は間違ってもハーモニカを隣の人とそろえて動かさねばならない宿命を持っていた。昭和40年代初期〜50年まで約10年間存在したが、その後ソプラノホルンパートの新設に伴いパートが消滅した。

<バス・ハーモニカ> クロモニカ・コードハーモニカとでハーモニカバンドを構成。KGHSでは バス・ホルンと呼ばれるものを使用。二オクターブの音域をもつアルトホルンのお化けのようなハーモニカ。コンボでは 「闘牛士のマンボ」で、 アンサンブルではマイクを使って「エレファント・タンゴ」をやっていた。 KGHS以外ではチェリッシュの「てんとう虫のサンバ」でも同様の使い方をされているのでご参考まで。

<コード・ハーモニカ> 4つの穴 (音) を一度に吹いて和音を出すハーモニカ。従ってメロディは 吹けない。通常クロモニカバスハーモニカとでハーモニカバンドを構成。メジャーとマイナー、高級品ではセブンスやディミニッシュまで出すことが出来、ギターやアコーディオン顔まけの表情豊かな伴奏が出来る。 KGHSのアンサンブルではあまり活躍の場がなかったが、コンボで 「闘牛士のマンボ」が演奏されたことがある。